董仲舒,生于汉文帝元年(公元前179年),死于汉武帝太初元年(公元前104年)。广川(今河北省枣强县,或说景县)人。他少年时代治《公羊春秋》,与公孙弘同学于胡毋生。

汉景帝元年(公元前156年)与胡毋生一起立为博士。他授徒著书十分用功,有“三年不窥园”之说。因为他治学认真,所以在学术上造诣很高。《史记•儒林列传》说:“汉兴至于五世之间,唯董仲舒名为明于《春秋》。其传公羊氏也。”《汉书•五行志》也说:“景武之世,董仲舒治《公羊春秋》,始推阴阳,为儒者宗。”在司马迁看来,自汉初到汉武帝,传《春秋》公羊学的学者中,水平最高的是董仲舒。班固则认为,董仲舒是西汉儒者的一代宗师。

汉武帝即位之后,举贤良文学之士,于是董仲舒“以贤良对策”(即“天人三策”)上书汉武帝。据《汉书•武帝纪》记载:(元光元年)“五月,诏贤良于是董仲舒、公孙弘等出焉。”

董仲舒“天人三策”的主要内容是以《春秋》公羊学为理论基础,从“天人相与”出发,论证“大一统”是“天地之常经,古今之通谊”;提出罢黜百家,独尊儒术。同时又提倡“礼乐教化”,主张办太学,求贤养士,实行“量材而授官”,建议“州郡举茂才孝廉”。汉武帝对董仲舒所上“天人三策”十分满意,于是用他为江都(今扬州)相,辅佐易王刘非。易王是汉武帝的哥哥,向来骄横,喜好武勇。而董仲舒能以礼义予以匡正,因此易王对他也很敬重。董仲舒任江都相期间,治理封国用《春秋》灾异学说的观点,推衍阴阳的变化,例如求雨的方法是要闭塞阳气,而放纵阴气的发展;要使雨停止,其方法则相反。其实这只是一种迷信的仪式而已。

著书立说

元光五年(公元前130年)匈奴大举入侵边境,易王刘非上书汉武帝,愿意领兵出击匈奴。汉武帝不许可。因为刘非“好气力,治宫馆,招四方豪杰,骄奢甚”。很可能因为此事,董仲舒被“废为中大夫”。

中大夫是“掌论议”之官,居于都城长安。在此期间,董仲舒因善为灾异之说,便在家里就辽东高庙和长陵高园殿发生火灾,推说其意,写成《灾异之记》草稿,尚未上书皇帝。主父偃私见其稿,因为嫉妒董仲舒,所以将《灾异之记》草稿偷窃出来上奏朝廷。汉武帝将它交与朝中诸儒审阅。其中有讽刺时政的文字,当时董仲舒的弟子吕步舒并不知道它是老师所写,以为是很愚蠢之作。汉武帝一怒之下,把董仲舒下了大狱,继又下诏赦免其罪。因此,董仲舒再也不敢谈论灾异。

董仲舒之所以被赦免,大约与汉武帝看重他是著名的经学大师有关。在他复为中大夫以后,汉武帝又下诏书,要吾丘寿王“从中大夫董仲舒受《春秋》”,即要吾丘寿王向董仲舒学习《春秋》公羊学。

元朔五年(公元前124年)公孙弘任丞相,董仲舒《诣丞相公孙弘记室》一文中有“江都相董仲舒”之语,可见此时董仲舒已由中大夫复为江都相。董仲舒为人廉洁直率。他治《春秋》公羊学,造诣很深,而丞相公孙弘在这方面远不如他。公孙弘此人对于和他有过矛盾冲突的人,虽然表面上与其亲善,而背地里却喜欢陷人于罪。他妒嫉董仲舒,盘算着找机会报复。他知道汉武帝的哥哥胶西王特别恣意放纵,便对汉武帝说:只有董仲舒可以任用为胶西王相。汉武帝便调董仲舒为胶西王相。胶西王素闻董仲舒是个大儒,很有德行,因此也还能善意的对待他。但是董仲舒还是怕时间长了难免得罪,于是推病辞去胶西王相之职。董仲舒退居家中,始终不过问家里的产业情况,专心从事著书立说。

董仲舒在家居数年中,朝廷中如有重要事情商议,汉武帝都派使者及廷尉张汤到他家里去询问,而他的对答都能阐明纲纪法度。

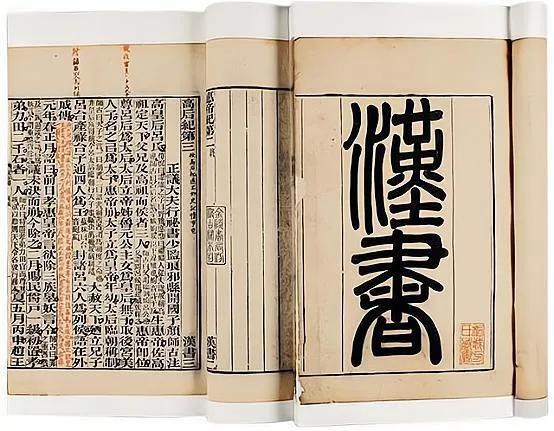

董仲舒的著作,“皆明经术之意,及上疏条教,凡百二十三篇。而说《春秋》事得失,《闻举》、《玉杯》、《蕃露》、《清明》、《竹林》之属,复数十篇,十余万言,皆传于后世。”这些著作,后来大都搜集在《春秋繁露》一书中。

董仲舒最后因“年老,以寿终于家”。他的弟子有褚大、吕步舒、殷忠等以百数,而他的子孙皆以有学问而做大官。

“天人感应”的神学目的说董仲舒的哲学基础是“天人感应”的学说。他认为天是至高无上的人格神,是最尊贵的“百神之君”。天不仅创造了万物,也创造了人。因此,他认为天是有意志的,和人一样“有喜怒之气,哀乐之心”。而人在自然界的万物之中处于特殊地位,最为可贵。人与天是相合的,“天人一也”。这种“天人合一”的思想,继承了思孟学派和阴阳家邹衍的学说,而且将它发展得十分精致。董仲舒认为,只有人的结构能与天地偶合:成人有骨366节,与一年的天数相副;大骨12节,与一年之月数相副;体内有五脏,与五行相副;外有四肢,与四季相副,如此等等,总之,人确乎与天数相似而“合二为一”。

董仲舒还认为,天生万物是有目的的。他说:“天地之生万物也,以养人。故其可食者以养身体,其可威者以为容服。”其实天本无目的可言,在自然界只存在因果关系,而并不存在目的关系,天有目的之说,是董仲舒强加给自然界的。它便于统治者假借天的目的来推行自己的主张。董仲舒精心构筑的“天人感应”的神学目的论,正是为汉皇朝统治者巩固其中央集权统治制度服务的。首先,他通过“天命”的桥梁服务于已经建立起来的统治秩序。他认为,天意是要大一统的,汉皇朝的皇帝是受命于天来进行统治的。各封国的王侯又受命于皇帝,大臣受命于国君。家庭关系上,儿子受命于父亲,妻子受命于丈夫,这一层层的统治关系,都是按照天的意志办的。董仲舒还利用阴阳五行学说来体现天的意志。他认为天的意志是“贵阳而贱阴”的,而阳为天之德,阴为天之刑,因此,天“任德不任刑”。他还用阴阳的流转,与四时相配合,推论出东南西北中的方位和金木水火土五行的关系。而且突出土居中央,为五行之主的地位,认为五行是天道的表现,并进而将五行伦理化。他说:“五行者,乃孝子忠臣之行也。”

董仲舒还把这种阳尊阴卑的理论用于社会。他说:“君臣、父子、夫妇之义,皆取诸阴阳之道:君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴。”从此而推论出“三纲五常”的道德哲学。他说:“王道之三纲,可求于天。”又说:“夫仁、谊(义)、礼、知(智)、信五常之道,王者所当修饬也。”这里所说的三纲,即《礼纬•含文嘉》:“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。”三纲五常为董仲舒提倡之后,成为我国古代维护历代封建皇朝统治的工具。董仲舒认为“道”是源出于天的,“天不变,道亦不变”。即是说“三纲五常”、“大一统”等维护统治秩序的“道”是永远不变的。即矛盾的对立双方是不转化的。这种思想当然是形而上学的。那末,如何解释皇位的更换和改朝换代呢?为此,他提出了“谴告”与“改制”之说。他认为统治者为政有过失,天就出现灾害,以表示谴责与警告。如果还不知悔改,就出现怪异来惊骇。若是还不知畏惧,于是大祸就临头了。

可见“谴告”之说是对君权神授的一种变相解释。而“改制”之说则是保证新继位的君主执掌政权的一种形式。即新即位的统治者表示接受天命之后,必须“徙居处、更称号、改正朔、易服色”。但是“其大纲、人伦、道德、政治、教化、习俗、文义尽如故”,即“三纲五常”等丝毫没有改变。因此他说:“王者有改制之名,无易道之实。”董仲舒的“三统”说,是“改制”说的延伸。他认为夏朝是黑统,商朝是白统,周朝是赤统。历史是按照黑统、白统、赤统的顺序循环不已。每次朝代的更替都要按照“三统”说来“改正朔、易服色”。这样虽然不断在形式上发生变化,但实质上,即社会性质、生产方式却是永恒不变的。

神秘的认识论与性三品说

董仲舒的认识论继承了孟子通过内省的途径,按照“尽心”、“知性”、“知天”的模式,达到“天人合一”。他认为人的认识活动受命于天,而认识的目的是了解天意。通过“内视反听”,“察身以知天”,即由内省的途径就能判断是非,达到“知天”的目的。还必须通过对阴阳五行的观察,才能达到对天意、天道的了解。在名实关系上,董仲舒认为,“名”要符合天意。他说:“名则圣人所发天意。”又说,“事各顺于名,名各顺于天,天人之际,合二为一。”名并非真实事物的反映,而是天意的反映。而且他还认为,“名”要符合“义”与“理”。他强调的是“名”,而不是实。认识是以“名”为中心,他说:“欲审是非,莫如引名。”

“名”是判断是非的标准。可见董仲舒是用“名”去正“实”。显然“名”是第一性的,而实是第二性的。这是孔子唯心主义的“名实”论的发展。

董仲舒的认识论还认为通过祭祀能与神相沟通,使之能看见一般人所看不见的东西,这样就能知道天命鬼神了。因此,他的认识论达到了神秘的程度。其所以如此,这是与“天人感应”的神学目的论分不开的。

董仲舒的人性论,异于孟子的性善论,也不同于荀子的性恶论,而是主张性三品说。他认为,人性分为“圣人之性”、“斗筲之性”和“中民之性”。他认为性是由天决定的,是天使人性有善、有恶。“圣人之性”善,“斗筲之性”恶。这两者是不可改变的,而“中民之性”,是“有善质而未能善”。他认为性是天生的质朴,虽可以为善,但并非就是善,只有“待外教然后能善”。即人性善是通过教育的结果。他认为,性好比田里的禾苗,善好比谷米。禾苗长大能结出谷米,而禾苗并不全都能长出谷米。善是从质朴的性中经过教育而成的,而性的质朴并非完全成为善。既然民需要教化才能善,而谁来实施教化呢?当然是统治者,即君王。君王是顺天之意来完成这项任务的。因此,董仲舒进一步提出“顺命”、“成性”、“防欲”的主张。这种统治方术,继承了孔子的“性相近、习相远”的主张,批判了孟子的性善论,使之更符合统治者的利益。他着重教化,并提出“防欲”,比先秦思想家只讲“节欲”、“寡欲”更为深刻。

董仲舒评论

董仲舒的思想,是西汉皇朝总结历史经验,经历了几十年的选择而定下来的官方哲学,对巩固其统治秩序与维护大一统的局面起了积极的作用。董仲舒不仅是正宗神学的奠基者,又是著名的经学家。他是一位承前启后、继往开来的思想家,为以后的封建统治者提供了如何进行统治的理论基础。他提倡的“谴告”说,也是借神权对君权的限制。他还提出“限民名田”、“盐铁皆归民”、“去奴婢”、“薄赋敛、省徭役”等改良主张,在当时是起了进步作用的。但是随着社会的发展,董仲舒的哲学思想,特别是“三纲”与神权的结合,形成一套统治人民的精神枷锁,对历史的发展起着不良的影响。